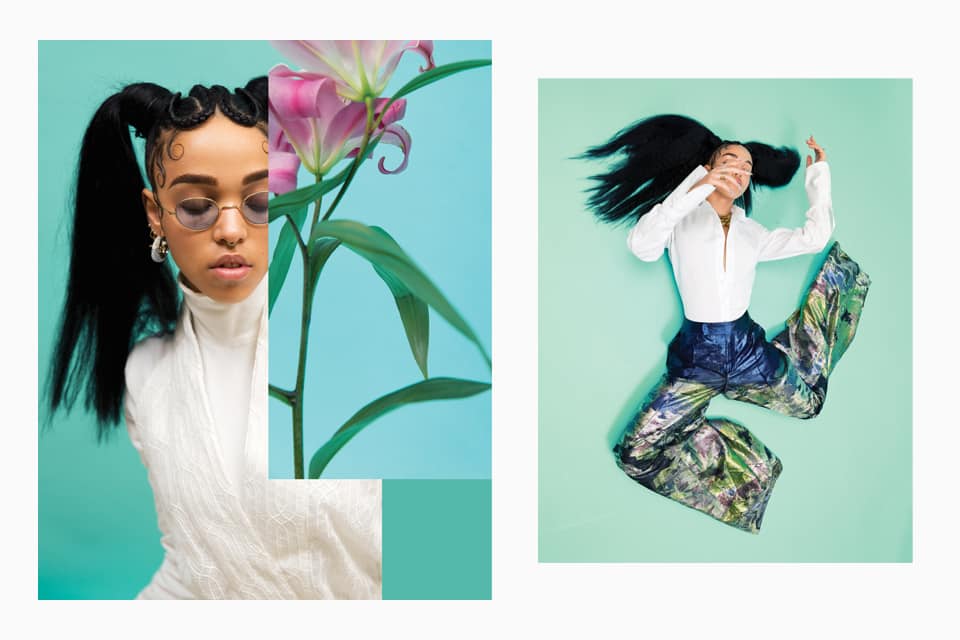

FKA Twigs: Power Play

艾米丽·弗里德兰德在FKA Twigs杂志上刊登的FADER 91封面故事讲述了这位会变形的流行歌手在伦敦的故事。

摘自杂志:发行922014年6月/ 7月

现在才2月,但小树枝公寓外的树上已经开满了一簇簇紫色的小花。她的砖砌排屋藏在伦敦东部贝斯纳尔格林(Bethnal Green)一条安静的街道上,通往一条散落着花瓣的人行道,如果你站在她二楼卧室的窗口,你可以看到花朵在微风中飘荡。在每年的这个时候来拜访,她会指出,这是她附近唯一一棵不规律的树,它会提前一个月醒来,所以它的花朵会脱落并死去,无法度过最后一个荒凉的冬天。她说:“这太可悲了。”她说,似乎这棵树开花的失败尝试在某种程度上是一种有意识的诗歌行为。

现在,她正跪在自己房间的一面落地镜子前,准备穿越城市前往她的唱片公司XL在诺丁山的办公室。特威格斯原名塔利亚·巴奈特(Tahliah Barnett),身材娇小,非常漂亮,有着齐肩的波浪黑发和大大的圆眼睛。她的嘴唇几乎不可思议地像上世纪30年代的卡通人物贝蒂娃娃(Betty Boop)的心形,她的塑料娃娃大小的肖像碰巧放在她门边的柜子上,手里拿着一个银色麦克风。特威格斯从六岁起就开始学习舞蹈,虽然她早期的芭蕾舞教练认为她的脚不太适合穿尖头鞋,但她有有意识的姿势和修长的四肢,可以从人群中挑选出一个认真的学生(她解释说,“特威格斯”的绰号来自她拉伸时关节断裂的习惯)。她的床边放着一杯脱咖啡因的茶。她的床是新做的,上面高高的堆着各种图案的花织锦枕头。在她的床上,有一框玫瑰形状的圣诞树彩灯,周围是弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov)的《洛丽塔》(Lolita)的复古海报,小说中青春期前的主人公正在舔着一根橙色的冰棍。舒伯特从她的MacBook扬声器里轻柔地演奏着;墙壁的一部分挂满了弗里达·卡罗(Frida Kahlo)的自画像,这位艺术家标志性的单一黑色眉毛是房间里唯一的男性角度。“飞蛾是我唯一会杀死的动物,”特威格斯一边说,一边给我看她毛衣肘部上的一个洞。

今天早上她没化妆就打开了门,直到她用铅笔画了眼睛,涂了口红,戴上了环形耳环和中隔戒指,我才终于认出了Twigs,她就是我在网上看到的那个时尚、神秘的歌手/制作人/舞者/导演。在《Water Me》(这首歌选自她的第二张EP,也就是2013年的EP2)的mv中,她的头像节拍器一样左右跳动,然后像气球一样充气,流出了一滴球状的眼泪。“我只是觉得,在人们认为美丽的范围之外,操纵自己的脸真的很有趣,也许那样更美,”她在谈到与艺术家神田杰西(Jesse Kanda)共同执导这段视频时说。到目前为止,在Twig的职业生涯中,就像魔法一样,除了一首之外,她的所有歌曲都同时出现在她的视频概念中,通常围绕着那种幻想的、不可思议的象征性场景出现在梦中。《呼吸》(Breathe)是她和密友格蕾丝·拉多加(Grace Ladoja)共同执导的,将特威格斯的口舌、娃娃般的嗓音与她用锤子砸碎SUV窗户的场景进行了对比。“Ache”是一首恳求性的R&B跺脚曲,开头是“你问我我就来”这句话,它放慢了一个戴着防毒面具的krumping舞者的暴力手势,直到看起来他在痛苦地扭动。

自从一年半前签约XL旗下的Young Turks唱片公司以来,Twigs每次发行专辑都要对该公司表示感谢:明天,他们会为她与inc.的合作单曲发布一段视频,所以今天她要给该公司的员工送一盒糖霜纸杯蛋糕。(她的正式唱片名为FKA Twigs,由于与另一位艺人的法律问题,FKA是在她的第一张EP和第二张EP之间添加的。)当她准备去XL的办公室时,她多次离开并再次进入她的卧室,取回奇怪的个人物品和睫毛膏。即使在最日常的情况下,Twigs也有戏剧天赋。“我总是在走之前回头看,”她说,有些沮丧地盯着床。我问她是否害怕忘记什么东西,细枝摇了摇头:“不,因为我从来不想离开。”

特威格斯自称独行侠,她将这一特点部分归因于在英格兰西南部的乡村格洛斯特郡(Gloucestershire)长大。她把格洛斯特郡比作《唐顿庄园》(Downton Abbey)中郁郁葱葱的背景。“我总是一个人,”她说,童年时,她在该地区起伏的山丘上游荡,在靠奖学金上的天主教学校里感到迷茫。特威斯的母亲是西班牙裔,父亲是牙买加裔,在她很小的时候就离开了美国。她因为是混血儿而受到欺负,虽然她早年喜欢芭蕾、踢踏舞、现代舞和唱歌,这让她成为那种令人羡慕的学生,总是被选为学校戏剧的主角,但这并不是受欢迎的原因。17岁时,她离开家去上舞蹈学校,但很快就觉得这不适合她,于是退学,进入了伦敦南部的克罗伊登学院(Croydon College)。这是她人生中第一次置身于有色人种的海洋中。

现年26岁的她拥有一个紧密的朋友和合作者圈子(包括Ladoja;她的室友Sooz;和她的造型师凯伦·克拉克森(Karen Clarkson)),但她说她仍然是聚会上第一个离开的人。在谈话中,她反复指出自己倾向于“坐在(她的)脑袋里”——主要是因为她最好的想法来自那里,但也因为她有那种从不停止思考的大脑。在去诺丁山的地铁上,去买XL号的纸杯蛋糕,树枝突然想到她可能忘了吹灭她房间里一直在燃烧的蜡烛。下一站车门打开时,她毫无征兆地跑过站台,奔向一辆从相反方向进站的火车。我赶忙跟在后面,当我们一路骑回贝斯纳格林去查看蜡烛时,她问我是不是觉得她忘了吹灭蜡烛。我说没有。“所以你不认为我忘记了,我也不认为我真的忘记了,”她说,她的想法把这种情况变成了对我们不利的赌注。“如果我们回家时蜡烛还亮着怎么办?” I know! If we go home and the candle’s still on, then we can’t eat cake.”

在谈到Twigs的音乐和视频时,“控制”是一个很难避免的词,在她的每一个对位鼓模式和身体抽搐中都出现了狡猾的精确。当她自己发行首张EP时,几乎没有人听说过她,但当《Hide》的视频在2012年底引起音乐媒体的注意时,她似乎是一位罕见的艺术家,她的视野就像波提切利(Boticelli)《维纳斯的诞生》(the Birth of Venus)中闪闪发光的缪斯一样,完全成形了。(事实上,自2008年开始与现任经纪人迈克·斯特顿(Mikey Stirton)一起工作后,她花了几年时间寻找自己的声音,写歌,和各种制作人一起进录音棚。)《Hide》是她与Young Turks的A&R、Nautic乐队成员蒂克(Tic)合作制作的一种断奏的木制拍子,它的节奏在整首歌中减速,就像一辆没油的汽车。这些视觉效果乍一看像是电脑动画,但实际上是Twigs自己的表演,她裸体的腹部旋转,与覆盖她胯部的红掌花上伸出的阳具柄形成对比。这段视频将男性和女性的性属性混淆在一起,吸引了男性的目光,也干扰了男性的目光。当她的手停下来抚摸花朵时,这也提出了一个问题:谁在这里真正得到了快乐?

这首歌奠定了Twigs声音的基础,充满了任性的节奏和变性的钩子。她与委内瑞拉艺术家、坎耶·韦斯特(Kanye West)的合作伙伴阿卡(Arca)共同制作的EP2,将甜美的假声与她扭曲、弯曲的声音并放在一起,直到听起来几乎不像人的声音。合成器用弦乐和铜管乐器的声音创造出令人信服的管弦乐幻觉;鼓点是在不寻常的拍子上或完全在第二拍子上敲击的,通常带有一种鸣枪的清晰和威胁。Twigs和Arca同时录制EP2,她敲出鼓点和唱歌,而他实时操纵她的声音,他们听起来像长期的伙伴,因为对未来主义、橡胶流行音乐的共同兴趣而联系在一起。事实上,2013年初,在她的经纪人邀请她们在纽约共进晚餐之前,Twigs甚至从未听说过Arca,当时他们的第一张EP在网络上的成功获得了Young Turks的邀请。当Twigs咯咯地笑着说她和Arca在工作室里跳探戈和萨尔萨舞时,她听起来好像真的相信他们作为音乐家的般配只是源于他们共同的拉丁背景。她对自己音乐中复杂的鼓点编曲(儿时上过打击乐课)和低端偏向的解释也带有类似的意外特质,她认为这是由于她二十岁刚过夏天时戴着蹩脚的耳塞听X-Ray Spex导致的慢性耳鸣,这让她很难听到中档频率。

“这真是个最奇怪的想法,但这就是我的想法,我必须贯彻到底。”

据她自己承认,当涉及到关注互联网上的音乐时,包括她自己的音乐,Twigs是相当“插电”的。在XL的办公室里,满桌的公关人员和客户经理都在梳理美国音乐博客上的当天新闻。她看着自己送来的十几个纸杯蛋糕,神情有些悲伤,其中约有一半还没有被吃掉。她把我带到一台大型Mac台式电脑前,让厂牌的一个人给我播放她在inc的新视频。影片在他们位于加州沙漠的家中以华丽的黑白镜头拍摄,由Twigs和inc.的两个兄弟安德鲁和丹尼尔·阿格德(Andrew and Daniel Aged)出演,她说这是一种超现实主义的叙事,灵感来自贝托鲁奇2003年的电影《追梦者》(the Dreamers)中兄弟姐妹乱伦的关系。后来,当我们离开办公室时,她问道:“你对这个故事有什么看法?你能说说我们各自对这首歌的贡献吗?”我摸索着想说些有见地的话,并提到inc.从会议音乐家开始是多么有趣。“我认为这样描述他们是相当简化的,”她说,自我们见面以来第一次微微竖起了毛。“这就像是在谈论我,说我只是一个歌手。”

在格洛斯特郡长大的Twigs说,即使是她最早涉足音乐和舞蹈,也需要仔细考虑给定艺术奇观的各个方面。例如,11岁时,她报名参加了一个编舞比赛,她以马文·盖伊(Marvin Gaye)的《卡吕普索布鲁斯》(Calypso Blues)为背景,跳了一段关于奴隶生活的全概念舞蹈,震惊了观众。她回忆道:“我让我妈妈给我做了一套服装,必须配上一段特定的音乐,我必须想象自己手上戴着镣铐,镣铐必须很重,所以所有的动作都像是,低到地板上。”“这是最奇怪的想法,但这就是我的想法,我必须贯彻到底。”特威格斯的母亲是一名服装设计师兼裁缝,即使在大学毕业后也继续为她制作服装。虽然Twigs在空闲时间写歌,但她一直在跳舞,在音乐视频中找到后备位置,甚至与一些大牌流行歌星一起巡演(“我不会说出名字——我相信人们会在YouTube视频片段和类似的东西中找到我”)。尽管如此,她仍在努力拼凑生活。

几年来,特威斯在伦敦的卡巴莱歌舞表演巡回演出中做过各种晚班,经常扮演她所说的兔子杰西卡(Jessica Rabbit)和小美女贝蒂(Betty Boop)之间的角色,她唱着歌,跳着舞,围绕着尖叫的杰伊·霍金斯(Jay Hawkins)的《我对你施了咒语》(I Put a Spell on You)。特威格斯说,她在这座城市的滑稽表演圈子里工作了多年,从服装到音乐、舞蹈动作和灯光,为她提供了从下到上精心制作表演的关键专业经验,但更重要的是,这些经验给了她一个机会,让她有机会尝试成为另一个她不是的人。

在舞台上,她涂着红色的口红,穿着蓝色的露背长裙,头发向一边分开,就像40年代的海报女郎一样。大多数表演结束时,她会走向观众中一对看起来很有魅力的夫妇,对着那个男人唱着歌曲的最后几个字,好像她要“吞噬他”一样,然后,就在性紧张到令人难以安慰时,她转向那个女人,跪下来亲吻她的手。“就像和人玩一样,”她回忆道。“我在卡巴雷的角色是一个比我强硬得多的人,一个可以偷别人的酒,愤怒地扔在他们身上的人,或者一个可以爬过桌子的人,或者一个非常大胆的人,没有人会对她生气——我猜你一直想探索但很少有机会去探索的女性的一面。”与Twigs互动时,很难想象这个不脸红的诱惑女人会从那个害羞地给我递纸杯蛋糕和茶的轻声细语的年轻女人身上出现。不过,当她开始在短信中用爱称“淘气艾米丽”(Naughty Emilie)称呼我时,我感到震惊,就像我看到她身上闪烁着表演者的光芒,喜欢让别人猝不及防。

在我访问的这一周,Twigs在工作室进进出出,为她的处女作《青年土耳其人》(Young Turks)做最后的润色,该作品将于今年晚些时候发行。她一直在与各种各样的合作者合作,但也在磨炼她对合成器、鼓机和贝斯的流畅性,这样她就可以自己录制一些器乐。有一天,她带我去切尔西的菠萝舞蹈工作室,这样我就可以看她为新歌《Kicks》(Kicks)制作的视频排练舞蹈。它缓慢而深情,以喘息的副歌为高潮,告诉我,当你不在这里时,我该做些什么?在排练过程中,特威斯在执行编舞团队交给她的一个动作时遇到了麻烦,编舞团队包括当代舞蹈家亚伦·西利斯(aaron Sillis)和一位名叫布鲁克林·桑切斯(Brooklyn Sanchez)的krumping和时尚专家。这一动作在解剖学上几乎是不可能的:Twigs必须躺在地上,把她的肩膀放在身体下面,作为后空翻到站立姿势的杠杆。舞蹈指导们趴在地上,用模糊的胳膊和腿为她演示,但穿着黑色紧身裤和运动胸罩的特威格斯停下来休息了一会儿,她脸红了,微微出汗。其中一位编舞指责她是“纯粹主义者”,并向我解释说,她还没有完成的唯一原因是因为她是房间里唯一一个拒绝作弊的人。在高音喇叭反复播放这首歌的间隙,钢琴音乐从楼上房间的芭蕾舞课上飘下来,提醒人们追求完美和自律的精神,这是大多数儿时学习这门艺术的学生从未真正动摇过的。特威格斯说,她从16岁起就想成为一名唱片艺术家。 After linking up with her manager, it took nearly half a decade before her label situation afforded her the chance to focus exclusively on her music career, but it’s not for a lack of hard work.

另一天下午,特威格斯带我去了她的朋友凯伦·克拉克森(Karen Clarkson)的古董店Found and Vision,在我看《Kicks》的时候,她们可以聊聊《Kicks》的造型选择。Twigs在描述这首歌时说:“第一部分看起来非常黏人,非常顺从,就像你坐在那里等着你的男人。”“但随着这首歌的展开,它变成了一首关于自慰的歌,以及你如何比他更能取悦你。”一只名叫赫克托的小梗犬坐在柜台上,细枝开始在五颜六色的衣服架子上穿行,描绘着黑色网格和时尚的丽莎·米奈利(Liza Minelli)的景象。我们聚集在克拉克森的笔记本电脑旁,看克拉克森上周为特威斯设计的一些媒体照片,特威斯指出她身体的一些部位,她希望摄影师在后期制作中人为拉长——一些手指,脖子,脊椎。

就像她的音乐一样,在Twigs精心打造的形象背后,有一种潜在的自传式的前例,伸展的四肢和卷发是一种对自己部分的故意夸张,这使她与同龄人不同。她说:“这是在自己身上找到自己的完美,但这不是常态。”“我一直是团体之外的人,但我认为通过我的艺术,我正在接受这一点。我正在把关于我的那些不那么传统的东西变成我可以表达和感觉舒服的东西。”在某一时刻,克拉克森拿出了一张特别引人注目的照片:特威格斯穿着精致的奶油色背心,戴着一条夸张的大链状项链,眼睛被约翰·列侬(John Lennon)的圆形太阳镜遮住了,她的头发分成四个单独的辫子,在脸上梳了一圈涂了啫喱的花冠。大家都沉默了一会儿。“我想以前没有人长这样,是不是?”克拉克森说。

我无意推动任何事业。如果我是下意识地这么做,那是因为那就是我当时的感觉。”

在Twigs发布的8个视频中,也许最具争议性的是杰西·坎达(Jesse kada)为EP2的“How’s That”制作的动画剪辑,它扩展了一个抽象的女性身体的3D渲染,直到它显示自己只不过是一团数字粘土,可以被塑造成任何你能想象到的形状。就像Twigs的许多视频一样,它暗示了对女性身体的某种暴力,一种流行女明星为了符合某种沙漏形的美丽标准而必须经历的无数缩小、放大和修饰。但当我们看到她在一个又一个视频中变形时,她的作品读起来就像是来自不远的未来,在那里,一个人可能会变成自己的赛博朋克化身,一个技术乌托邦,在那里,身体特质被放大为力量,美开始被理解为一个人自身男性和女性属性的可塑结合。随着我对Twigs的了解,很难说她更像我在她房间里遇到的那个柔软、脆弱、少女的生物,那个唱着Screamin’Jay Hawkins的夜总会诱惑女郎,还是那个似乎总是知道自己想要什么的固执任性的导演。也许,她是所有这些东西,她的视频坚持了不选择身份的自由。

Twigs的作品显然是女权主义的,但当我问她的政治意图时,她说:“我并没有试图推动任何事业。如果我是下意识地这么做,那是因为那是我当时的感觉。我只是在脑海中想到一个想法,然后对这个想法着迷,然后我实现它,然后我想到另一个想法,然后我实现它。”特威格斯说,她试图在克罗伊登学习哲学和社会学,但这对她已经忙碌的大脑来说需要“太多的思考”。当她解释这些场景时,她在视频中呈现的场景只是一种想象的结果,这种想象被日常经验中的诗意悖论所吸引,尤其是在涉及性和权力的时候。举例来说,在为EP2的歌曲《Papi Pacify》(Papi Pacify)录制的视频中,她的嘴和脖子被一名肌肉强壮的黑人男性的手指所吞噬,她解释了其中的情色双人舞,指出她的角色对这场邂逅的潜在控制。她解释说:“如果你对你的伴侣说,‘拉我的头发’,你似乎是顺从的人。”“但实际上你是占主导地位的人,因为你对别人说过,‘扯我的头发。’”她暗示说,《安抚爸爸》的灵感来自一段现实生活中的感情,但在我访问期间,她对自己的感情生活守口如瓶。她说:“我觉得我和男人的关系非常有趣,有浪漫的,也有不浪漫的。” “I’m always quite curious about male energy, even within females as well. Like how I react to a male energy within a female. I always find that quite interesting to think about.”

因此,很难不去想她对我们之间正在展开的关系是怎么想的。一天晚上,当她把我带到一家内衣店,让我拿着她从货架上挑选的一些内裤和胸罩时,我不禁在想,在某种程度上,她是在有意识地为我的故事构建一个场景。然而,就像她在“Papi Pacify”视频中展示的屈服一样,这是一种难以解读的姿态。在记者面前把内衣递给我是一种不幸的诚实表现,还是一种更具对抗性的表现?这也是一种超现实,尽管不像某天下午我们坐下来吃午饭时,她宣布她打算当场采访我那样超现实,她以这样一个问题开始:“那么你怎么看待女性在媒体中的表现?”

我在伦敦和Twigs在一起的日子里,她反复告诉我,她对我们的会面完全围绕着她感到不舒服。偶尔,在她家附近的公园里,在古董店里,在舞蹈室里,她会拿出一台蓝色的一次性相机,让我摆个姿势拍照。我不知道她这么做是因为她想记录我们在一起的时光,还是因为她巧妙地想把聚光灯转回到我身上。毕竟,当场向别人展示自己是什么样的女人并不容易。我们在一家有机食品餐厅共进晚餐时,大约在我们分手前一个小时,我终于鼓起勇气问她这件事,她把手伸进包里,递给我一个相机,里面全是我自己的照片。“我这么做是因为我想让你拥有它,”Twigs说。我很困惑,但听起来她是真心希望我能欣赏这份礼物。