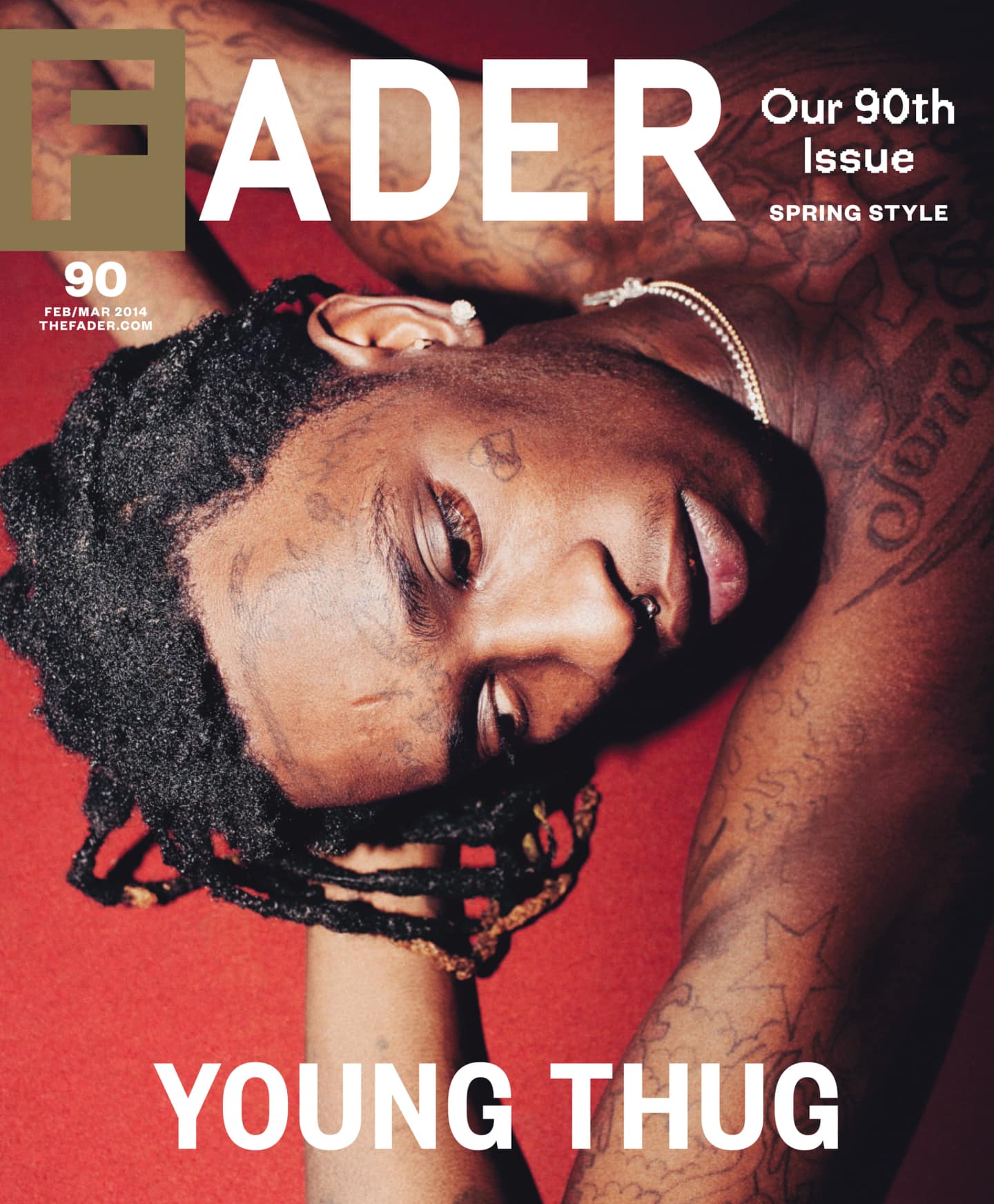

摘自杂志:发行90,2014年2月/ 3月

在亚特兰大东角(East Point)一座小砖房的空卧室里,22岁的说唱歌手Young Thug蹲在一个狭窄的木制壁橱里,对着挂在墙上的麦克风即兴表演。他的声音在悠扬的旋律和急促、断断续续的咆哮之间跳跃,从屋子里的其他房间传了出去,甚至隐约传到外面的人行道上,那里很冷,草坪上刚刚覆盖着棕色和黄色的叶子。现在是12月初,沿街都是用煤渣砖砌成的购物中心,挂满了圣诞彩灯,门窗上锁,大多数都在晚上关着门。

这所房子现在才活跃起来。它属于另一位说唱歌手皮威·朗威(Peewee Longway),他此刻正靠在壁橱门上,手里拿着一叠20美元的钞票,对着节奏点头致意,他的迷彩工装裤鼓鼓的塞满了处方药瓶子。房间是深绿色的,铺着污迹斑斑的地毯,架子上堆满了皱巴巴的纽波特香烟。皮威不耐烦了,他咬紧牙关,敲了敲壁橱的门,喊道:“喂,让我抽一根。”门打开了,一股浓重的大麻烟弥漫了整个房间,Thug从这个临时搭建的摊位里走了出来,他光着膀子,身材瘦长,穿着一条带金色拉链的紧身皮裤。暴徒:即使是他最亲密的朋友也这么叫他,尽管他的直系亲属可能会叫他杰弗里或小杰夫(他出生时叫杰弗里·威廉姆斯)。他看了看四周,眨眨眼,不知所措,好像有那么一会儿他忘了房间里不是只有他一个人,然后把他那只剩下的钝刀递给了皮威。

暴徒揉着眼睛,抖抖吓人的头发,即使光着脚,他也比皮威高了整整一个头,皮威很结实,名副其实。不久前,两人在这里为他们的歌曲《Loaded》拍摄了一段音乐视频,他们从记事起就认识对方了,他们在同一个住宅项目中隔着四扇门长大——但对于大多数与Thug经常合作的人来说,情况也是如此。“这是我们的城市,”他说,“所以我们一直彼此认识。”从皮威开始,钝钝的人绕着房间转了一圈;到何塞·瓜波(Jose Guapo),他身材矮小,肌肉结实,太兴奋了,不能长时间坐着;到Rich the Kid,冷静、矜持、衣着考究;到当晚的工程师y.d.g.,他穿着黑色连帽衫,坐在电脑桌前,把手枪随意地放在腿上,正在剪辑和重新排列暴徒刚刚录完的部分。电脑旁边的地板上放着一个泡沫塑料杯,里面装满了亮粉色的液体,每当低音响起,这种液体就会颤抖。

虽然没有人再说唱了,但节奏一直在循环,当Thug进入隔壁房间的人群时,每个人都跟着他。在客厅里,墙上的平板电视显示错误信息(“没有有线连接”),皮威扫掉台球桌上的灰,开始收拾球,而暴徒则绕着他的台球杆跳舞,随着卧室里仍然回荡着的节奏自言自语。当他们玩的时候,Thug的咕哝声越来越大,听起来像真的说话一样。过了一会儿,他和皮威有了眼神交流,他们开始点头,微笑,大万博manbext官网登录笑。这样你就知道他有有用的东西了。

Thug的方法——无论他是在专业的录音室还是在朋友的壁橱里录音——都是有效的,他的音乐在亚特兰大西南部的社区之外流行起来,他是在那里开始的。他的歌已经成为电台和城市各个俱乐部的固定曲目,最近的一首奇怪而感人的毒品颂歌《斯通纳》(Stoner),这里的每个人都忍不住每隔几分钟就唱一遍。古奇·马内(Gucci Mane)是这座城市街头说唱社区的代表人物,他被关在监狱里,身上有冰淇淋纹身。马内认为他是一名protgise,大部分时间都从迪卡尔布县监狱给他打电话。

有人敲后门,每个人都怒目而视,厨房里的两个家伙拿起手枪,透过房间里唯一一块暴露的玻璃向外窥视。第三个人在炉子旁边等着,手里拿着一把黑棕色的半自动手枪。不过别担心,就是那个拿零食的人。枪都收起来了,拿零食的人把三袋加油站的食物扔在地上。暴徒撕破了一袋巧克力粉。然后节奏又开始了,皮威开始收拾球,钝枪开始循环,房间里再次充满了烟雾。

第二天的会议在中城一个封闭的联排别墅社区举行,地点是20岁的制作人麦德龙·布玛明(Metro Boomin)的公寓。他来自圣路易斯,因其巴洛克风格、大胆自信的节奏而成为备受追捧的合作者。他经常与最近成为家喻户晓的亚特兰大说唱歌手Future联系在一起,Metro为他制作了《空手道剁手》(Karate Chop)和《诚实》(Honest)等热门歌曲。在这个城市中,如果说有什么年轻的说唱歌手是young Thug崇拜的,那就是Future(“他改变了一切,”Thug说,并将Future与Eazy-E和Tupac相提并论)。Metro和Thug都处在名声不断扩大的边缘,似乎彼此都很欣赏,而且合作起来很容易,也很直观。

但今天,首先要做的是清洁工作。公寓角落里堆满了堆积如山的巨大垃圾袋,餐桌上堆满了“工作室食品”:速食盒、柠檬冰饼干、散装塑料包装的非品牌糖果。Thug穿着人字拖和袜子在公寓里踱来踱去,紧张地吃着酸的霓光软糖蠕虫(“Thug不吃真正的食物,”他的经理里普告诉我),对公寓里混乱的整体状态难以置信地摇着头。“地铁!他喊道。“地铁!你的女仆在哪儿,伙计?”麦德龙穿着运动裤从卧室出来,耸了耸肩,打了个哈欠。

与前一晚一样,人们对严密的武装安全投入了过多的关注,实际上,这是一项基本上开放的政策。一些游客——比如饶舌歌手Que,他最近凭借“OG Bobby Johnson”在街头大受欢迎,穿着蛇皮图案的裤子,留着修长的灵魂贴片——只停留了几分钟,似乎是为了表达他们的敬意。其他人,比如Rip和当地的DJ Lil Keem,则是长期参与其中,不断地吐槽和抱怨——抱怨Metro没有能力清理自己的烂摊子;关于暴徒乐队(Thug)最近的一首歌曲《丹尼·格洛弗》(Danny Glover)意外泄露,该歌曲的制作人是TM88和Southside;关于混音带托管网站Datpiff,它承认南方太晚了,永远不会被原谅。

Thug和Metro在一个小房间里工作,他们的客人围坐在沙发上,聊天,喝着泡沫塑料杯。值得注意的是,糖浆不一定是一种社交毒品。在一次谈话中,麦德龙的一个朋友,一个穿着红色运动服的年轻人,大家都叫他杰伊,闭上眼睛,向前一倒,昏倒了;我从未见过他醒来。从录音室里,我们可以听到Thug野性的、有时令人吃惊的声音——一小串一小串地加词,每当他想再试一次台词时,他就会发出咕噜声,让Metro停下来,大约每30秒一次。在这个过程结束时,我们不可能知道哪怕是一首诗的发音。我们只是听到某些短语和关键词(“马丁·路德·金”、“紫雨”、“布林皮”)被重复和双关语,直到我们不再听到为止。今晚,除了偶尔休息吃饭,这将持续大约14个小时。

“每个说唱的人,我都想成为他们的样子。不过,我很确定我现在不想跟他们一样。”

Thug越来越受欢迎,最令人兴奋的,也许也是最令人费解的是,他一直证明自己比任何同龄人都更了解和更有兴趣探索当今亚特兰大说唱音乐的声音可能性。他的声音在一定程度上是一种对新风格的坚持的夸大产物,这种风格一直是亚特兰大说唱的一部分,将新奇带到逻辑的极致。但这也是他早年对Lil Wayne的崇拜的产物,他认为是Lil Wayne教会了他热爱文字,热爱运用和操纵它们。“那是我的偶像,”他谈到韦恩时说。“他所做的一切。”这种影响在Thug的第一张混音带中最为明显,我从无到有元音上有熟悉的鼻音,使单词变软、变宽,例如,“y 'all”听起来像“yeow”。

在接下来的录音中,有两个我从无到有续作和去年的1017年暴徒这是他与古驰·马内(Gucci Mane)的1017 Brick Squad组合合作的第一张磁带。随着韦恩的影响逐渐消退,他开始发展自己的个人风格:生动、铜管乐和快乐,更多的是旋律而不是抒情。Thug和他这一代人,是Beats by the Pound和“Bombs Over Baghdad”的孩子,经历了南方嘻哈丰富而奇怪的时代。他的歌曲听起来经常像他小时候听过的那些歌曲的配音版本,支撑在同样愚蠢的合成器长笛、铃声和声和陷阱套件管弦乐队的刺刺上。不过,他的声音(他有好几个)是你记得的:他在混乱中剪切,旋塞,咆哮,在Auto-Tune的机器节奏节奏中进进出出,就像Future的一样,挑战了关于技术不人道冷酷的传统路线。个别短语会产生一种与语境无关的奇怪共鸣。行,我在西伯利亚很冷(来自“尼日利亚”)和一百架黑色直升机就像一个该死的夜晚(选自《塞满2个杯子》)是他重塑声音的原材料,他会确保你注意到它们,不管它们是不是一个更大故事的一部分。有人指责他歌词不连贯,但他并不特别介意。“我喜欢人们问我在说什么,”他说,“即使我不会告诉他们。在我告诉他们之前,我会让他们再听10年。”

暴徒的名声,怪诞或莫名其妙的歌词并不完全值得。他的歌曲中充满了自传体和个人意义的短暂。例如,在他最近的热门歌曲《斯通纳》(Stoner)中,最被广泛引用的一句是明显不合逻辑的叠句,他在叠句中重复道:我感觉像法波以越来越绝望的节奏。对于Thug来说,他仍然记得小时候溜进Bankhead的Club Crucial去看标志性的亚特兰大说唱歌手Fabo和他的乐队D4L,这种感觉是真实的。这是关于野心,它是什么感觉以及它有多令人困惑。“该死,我曾经想成为D4L那样的人,”他说。“每个说唱的人,我都想成为他们的样子。不过,我很确定我现在不想跟他们一样。”还有像《安息》(RIP)这样的歌曲,这是他的第一盘录音带,似乎是他过去10年情感生活的地图,其中提到了他的兄弟本尼(Bennie),他于2000年在他们家门前被枪杀;他的兄弟Unfunk,目前在监狱(Thug支付他的法律费用);还有他的妈妈,大鸭子。我在三年里失去了三个人,他说唱,但是大鸭子,感觉就像秒一样后来告诉她,我爱你,我爱你,我爱你。Thug是11个孩子中的一个,他们都住在一起,所以家庭的责任是动力和挫折的常规来源。

在Metro 's的会议进行到一半的时候,Thug的两个姐妹,Max和Dora,在从溜冰场回来的路上顺道过来。这个家庭仍然很亲密,并且对Thug的成功感到非常兴奋。“他们都笑了,”他说。“她们一生都在挣扎,最终停止了挣扎,所以她们觉得自己就像卡戴珊姐妹一样。他们已经在谈论真人秀了。”麦克斯年纪较大,也更直言不讳,她穿着豹纹紧身裤和Timberlands,一坐下就卷了一卷烟,然后完全自己抽。她特意让她哥哥难堪,声称他要30种不同的早餐麦片,并告诉房间里的人他的曾祖母最近一次见到他:注意到他的鼻环,她笑着说他看起来像Flavor Flav。

然而,这个家庭的动态也有过坎坷,当Thug谈到他的父亲时,这一点变得非常明显。有一次,瑞普半心半意地打扫麦德龙的公寓,他指着柜台上的一个相框,上面仍然是一个微笑的白人家庭的普通照片,每个人都笑了起来。这个画框让Thug想起了一个关于他爸爸的故事,他爸爸几年前和一个乡村治安官有过一场奇怪的竞争。他说这是从他妈妈开始的:“她试图变得圆滑,但你知道男人会知道的,”他神秘兮兮地说。“所以他们最终进入了这个领域。”最终,怨恨在一场高速的汽车追逐中蔓延到街上,以他父亲的车“鱼尾翻桥”而告终。几个月后,当他的父亲出院后,他开始监视他的家。“他会和他一起在房子里过夜,”Thug说。“为了真正的电影风格。”为了让他知道他去过那里,只是为了吓唬他,他爸爸会在晚上把他所有的相框翻过来。

当Thug讲述这个故事时,没有人会笑——他们点点头,然后转移到别的事情上。如果你花时间和Thug在一起,你就会意识到他的反应:他的故事对人们产生了这样的影响。

“我不想解释。我讨厌解释。但我绝对可以展示给你看。”

暴徒现在有了自己的孩子,他比大多数人都更清楚他们有多关注他,他有多重要。他说:“我不希望我的孩子们说,‘我爸爸是个流氓,所以我也要当个流氓。’”“我宁愿我的父亲说,‘我父亲是个了不起的人,所以我也要成为一个了不起的人。’”他现在的优先事项不同了,他所尊敬的人也不同了。这是《斯通纳》的另一个主题,他说:对某种血统的主张。“亨德里克斯,迈克尔,韦恩,未来,”他说。“他们是瘾君子。”在他的谈话中,很明显,这一遗产与毒品没有多大关系。“毒品帮助我思考,”Thug说,“但它们不是我思考的原因。”这是一种生活在世界上的方式,看待不平衡的事物。 It’s about finding a voice that can accommodate the experiences he’s had, experiences that might be beyond words. Or as he puts it, “I don’t want to explain. I hate explaining. But I can definitely show you.”

那周晚些时候,Thug和他的朋友,说唱歌手Wicced在Lenox广场购物中心吃午饭。雨下得很大,雾气覆盖了所有的地方,从餐厅的窗户可以看到摩天大楼的下半部分。商场里挂满了白色的冰柱圣诞彩灯,一名装扮成圣诞老人的男子坐在一个巨大的绿色宝座上,站在入口处一排孩子的前面。暴徒戏弄女服务员,问她是否有异丙嗪和可待因糖浆,她微笑的样子表明她后悔曾经走近我们的桌子。

和Thug和Peewee一样,Wicced也是在Joneseboro South住宅区长大的。似乎是为了证明这一点,他拉下衬衫领子,露出锁骨上的纹身,上面写着“南方琼斯博罗”。暴徒也有同样的纹身。暴徒的那句“我来自虚无”,他把它当作一种咒语,可以理解为对这个地方的致敬,这个地方已经不存在了。“现在那里什么都没有,”他说。“只是草。”2008年,它与亚特兰大所有其他老式住宅项目一起被夷为平地。Thug说他的家人一直呆到“最后一天,直到他们关闭它并开始拆除建筑物。”次年,纽约市住房管理局(Housing Authority)局长向《纽约时报》(New York Times)描述这个地方时说:“我们已经意识到,把贫困家庭集中在一起是非常具有破坏性的。”

琼斯博罗南部及其缺席在暴徒的自我神话中占据重要地位,而这个社区令人不安的遗产与此有关。我还在想他在麦德龙餐厅讲的那个故事,我问他父亲是做什么的,他把一只手放在脸上,像面具一样放在眼睛下面,另一只手做了把枪。“我们有11个人,”他说,“所以这比挣扎更糟糕——那是地狱。”他的父亲和Wicced的叔叔曾经是最好的朋友,“曾经做过一些我们甚至不能谈论的事情。”他的父亲曾因认错人而被判入狱两年——因为他的叔叔做了一件事。Wicced说Thug在成长过程中“非常不同”;“他已经有了这样的愿景。”对他来说,Thug说他崇拜那些大一点的孩子,比如Peewee和wicce,他们“有钱,有大麻,有女孩”,所以他开始偷东西和赌博。一个通常会导致另一个。

我问Thug他赌博输的最多,他给我讲了这样一个故事:十几岁的时候,他和几个朋友抢劫了一家美甲店,平分了几千美元。回家晚了,他意识到自己在逃跑中把钥匙弄丢了,于是敲了敲门,吵醒了妈妈。他说:“我不得不给我妈妈大约5000美元,才让她开门。”“我得把它从窗户扔出去。”第二天一大早,一个朋友听说了前一天晚上的抢劫,就过来说服Thug去附近投骰子。他们玩了一天骰子,到了午夜,暴徒已经输光了他赚的所有钱,甚至更多。这是相当典型的。“我赌博输了一百万美元,”他说,停顿了一会儿,然后补充说,“我爸爸是个赌徒。”

对Thug来说,家庭和地区的皇室是最重要的,即使这通常意味着对有缺陷的男人忠诚。他的其他父亲形象也往往是赌徒,近年来最著名的是古驰·马内(Gucci Mane),就在我们谈话的时候,他正在城市另一端的联邦法院受审,被一名已定罪的重罪犯指控两项持有枪支的罪名。在遇到gucci之前,Thug已经在当地大受欢迎——他与Ca$h Out合作的《I got It》,与Rich Kidz合作的《100美元签名》,以及后来的《Who’s On Top》(收录了Wicced的一段歌词)获得了早期的关注。但正是古驰的代言让他走上了悬崖,巩固了他在纽约和其他地方的声誉。尽管古驰最近在公共场合经历了一种精神崩溃,疏远了许多与他合作过的艺术家,并最终因袭击而回到监狱,但暴徒仍然支持他。“如果古驰·马内说了‘去你的’,”他说,“你要知道,Young Thug也会说‘去你的’。”

听他谈论他生命中的男人,很难不担心暴徒,希望他远离麻烦。瑞普说,他试图让他忙于录音或巡演,因为当他不做音乐时,他可能是“一个问题”。几周前,Thug最好的朋友之一DK,一个被他称为y.s.l (Young Slime Life)的小团体的成员,因持械抢劫和严重攻击被捕。他在医院住了一段时间,暴徒在那里拍了一张他们俩在一起的照片。他的Instagram上有这样的照片:他们喝着清淡的饮料,把杯子放在对方的嘴唇上,抿着。