在感恩而死乐队(Grateful Dead)的掌舵人杰瑞·加西亚(Jerry Garcia)是一位极具磁性的吉他手、歌手和词曲作者,他是美国20世纪60年代最受欢迎、最神秘的人物之一。然而,加西亚的生活就像他多层次的独奏一样复杂:一段奇怪的、迷幻的旅程,经历了高潮和低谷。这是我们参观他美丽的破败宫殿的旅程。

"山女"卡洛琳·亚当斯·加西亚:

加西亚非常外向,直言不讳。总是第一个到,最后一个走。无论发生什么事,他都以这种滑稽的方式全身心投入。他不仅全身心投入,而且致力于为自发的事件和可能性敞开大门。我们见过很多次,但我想我们是在瓦茨酸性测试中认识的。感恩而死乐队在洛杉矶演出,他们住在一个大房子里。“Merry Pranksters”最后越过边境进入墨西哥待了六个月,然后我们在那年晚些时候回来,抓住了那些家伙。他们都有自己的事业,而且进展得很顺利。我们基本上是住在公交车上,所以舒适度有很大的不同。他们没有家具,冰箱里只有鸡肉。 We hadn’t seen chicken in months, it was like this alien being. We were living on brown rice and veggies.

(在酸性测试中)他们只是愿意玩。这和他们玩什么并没有太大关系,因为我们根本不知道他们到底在玩什么。他们把这些奇怪的古老民歌变成了蓝调曲调。他们从来没有表演太长时间,因为现场太混乱了,没有人真正注意到,但他们勇敢地走上了酸性测试的舞台。这是非常特殊的。恶作剧乐队从墨西哥回来后,一切都分裂了。我当时住在我哥哥(旧金山)家,杰瑞和我开始交往。过了一段时间,我搬进了[在阿什伯里710号]的[感恩而死乐队的]房子。它是轻松的,不是很干净,但它是令人愉快的。我做了很多烹饪和房屋维护工作。 The company was great, the only downside was that there weren’t enough bedrooms, so there was a lot of people sleeping on chairs. The bathrooms were not big and I had a baby [fathered by Ken Kesey] by this time. We were very much a world unto ourselves. We really formed a solid cohesive pod. It was actually more of a home and less of a public event. [Garcia] had a perverse yearning to learn how to play the pedal steel guitar. The Dead rehearsed for a number of hours a day if they didn’t have a gig, and sometimes even if they did have a gig, but he would get up early and fool around with the pedal steel guitar for a couple hours. It was just a nightmare, it was so hard, so complicated and so utterly different. He wasn’t sure if he was setting it up right, I don’t think he was. He had some pretty strange tunings, but he had a great time with it. It was like his morning yoga.

[710 Ashbury]变得令人毛骨悚然,海特-阿什伯里突然变得非常拥挤,开始溢出来。我们因为抽大麻被抓了,幸好杰瑞和我不在家。当然,他们逮捕了猪圈和[鲍勃]威尔,尽管他们不抽大麻。然后很长一段时间没有人想回家,变得偏执。1970年左右,所有人都去了马林。在海特区已经不时髦了。它失去了甜味。

我们在拉克斯珀(Larkspur)有一所很棒的房子,和罗伯特·亨特(Robert Hunter)和他的女朋友克里斯蒂·伯恩(Christie Bourne)合住。我们养了几只猫和几只狗,亨特很多产,所以他们一起写了很多东西。那是一段美好而充实的时光。(对于《工人之死》和《美国丽人》来说),他们想要创造经典,他们真的坚持延续某种传统的概念。

我们有孩子,所以家里的气氛必须相当平静——我当时大概二十八九岁,有三个孩子。我们在斯廷森海滩有一栋非常漂亮的房子。我以为一切都很幸福,但幸福并没有持续下去。我们是在1975年分手的,在那之后的很长一段时间里,我们的关系都很紧张。我们经常来来回回,但我必须主要关注家族企业的进展。我不能再把注意力集中在乐队的事情上了,因为他们当时有很多管理工作要做,很多人告诉他们应该做什么。就在那时,加西亚意识到他热爱工作,所以只要有可能,他每天都会工作。他有时在旧金山一晚上做两场演出。这是他最擅长的事情,也是他最舒服的事情,其余的生活都不有趣。

我们认为(结婚)是个好主意。我们原以为会有结果,就计划在马林找个地方住。我计划结婚已经很久了,只是一直没有实现。所以最后我们找到了一个时间和地点,我不知道,就这样走到了一起。这是一个美丽的仪式。我的朋友Peter Zimels是一位西藏僧人。他用铜铃做了整个仪式。这是令人愉快的。我们当时在奥克兰礼堂的后台,在楼梯下面。杰瑞有个很有趣的小更衣室所以我们就在那里做了。 The kids were all there. There was a big party going on outside. It was hard to get privacy for anything like that. It was overwhelmingly difficult to feel like you were separate from the mass, and to maintain that separation was difficult, but we kind of snuck it in.

1986年,我回到俄勒冈州,接到我的朋友打来的电话,她是我小女儿所在营地的负责人,她想知道我是否应该告诉她,杰瑞病得很重。我说,你什么意思?我一直在外面为当地的俄勒冈乡村集市做准备。我飞过去,直接去了医院。他基本上是由于高血糖而处于糖尿病昏迷状态。他们花了很长时间才弄明白——超过24小时——我觉得这很荒谬。他们给了他安定,我想他们给他做了ct扫描。如果他们检查一下他的血糖,就会有捷径了。我到那里的时候他已经有点醒过来了。他显然已经累了一段时间。 [The Dead] had just come back from doing a tour with extremely high temperatures—it was like 105 degrees at their last gig. It just cooked his head. It took him a long time to recover. I immediately moved back down to deal with it because it was crazy at that point. People were so anxious for him to get well. It was 24 hours a day, people knocking on the door wanting to see how he was. There were people hanging around that I didn’t like, that I wanted to get rid of, so all of that took some doing.

我们又在一起生活了几年,直到1990年。事情进展得很顺利。1989年是重要的一年。他们在经济上做得很好,这是令人满意的,因为他们都出去了。后来他找到了一个游泳池更大的地方。他以为他会在里面游泳,但我不知道他是否真的这样做过。

一个朋友早上打来电话[他去世了]。这不是一个意料之外的电话,只是真的很震惊。有一段时间,这似乎是不可能的。幸运的是,我的女儿们当时和我在一起。我最后一次听到他的消息是在贝蒂福特,显然他没有留下来。我短暂地参观了[追悼会]。这个我就不讲了。

像其他名人一样,人们对他并不了解,老实说,他几乎100%是音乐家和艺术家。他用别人很难理解的方式看待一切。例如,他将音乐视为一种色彩。这一切都在他的脑海里扭曲了。这有点让人困惑,他对正常的感觉和其他人完全不同。

在他的演奏中,有一种超越了维度,影响了人们对事物的看法。当他演奏时,有时会有一种音乐上的宣泄。一开始我不太明白。过了一段时间,一切变得如此流畅、闪亮、华丽,我发现它非常感人、感人,我很喜欢它。我现在还是这样。

关于杰瑞,我能告诉你的最好的事情是,当他还是个孩子的时候,有一次他去了旧金山的兰德尔博物馆——那是一个小小的自然历史博物馆,就在布埃纳维斯塔公园附近——他把所有的蛇都放了出来。他惹了很多麻烦。他只是个小家伙。他就是这样的人,他喜欢把那些东西放掉。

"山女"卡洛琳·亚当斯·加西亚是"欢乐恶作剧"的成员。她与杰里·加西亚的关系持续了近30年,他们育有两个女儿。

鲍勃堰:

1963年到1964年的新年前夜,我和几个朋友在帕洛阿尔托的后街漫步。我们听到了班卓琴

音乐从达纳·摩根的音乐店后面传来,我们知道那是谁:杰瑞·加西亚。他一个人在里面等一个学生。当时大概是晚上7点,我告诉他,我认为他们不会来,因为今天是除夕。他承认也许我是对的,我们聊了一会儿,然后决定冲进前排拿一些乐器。

我发现了一个小宝库,里面有一些老蓝鸟78,里面有很多老布鲁斯音乐——有些是真正的老乐队音乐,有些只是桶乐。我们组成了一个罐子乐队,用了一些我们自己找到的东西作为我们的曲目。一年后,我也在乐器店工作,教学生吉他和班卓琴,Pigpen也在那里工作,基本上是一个看门人。店主的儿子会弹一点贝斯,他想加入一个摇滚乐队。那一年的大部分时间里,披头士乐队(Beatles)都销声匿迹了,滚石乐队(Rolling Stones)也开始崭露头角,电子乐器开始显得不可思议地具有吸引力。酒壶乐队——麦克雷妈妈的上城区酒壶冠军——变成了术士乐队,我们就是这样开始的。

我们以“术士”的身份待了大约六个月,然后我们发现我们的贝斯手有很多限制,他不能在周末演奏,因为他在国民警卫队。我们找到了Phil (Lesh),我们都丢掉了在Dana Morgan的工作。就在我们开始进行酸性测试的同时我们发现术士的名字被别人注册了。我们坐在菲尔在帕洛阿尔托的房子里,想要把我们的名字改成什么,在最沮丧的时候,杰里站起来,走到菲尔的那本大音乐词典跟前,用手指戳了一下,得到了“感恩而死”的名字。

我们开始同居是在65年12月,我们带着酸性测试跑了。我们在公共汽车上一起住了一段时间。后来肯·凯西(Ken Kesey)的情况越来越糟,所以我们去了南加州,在那里进行了几次Acid Tests,然后我们搬到了南加州,试图在音乐行业取得成功。我们一起住在瓦茨。它拉近了我们之间的距离,也给了我们一个日夜排练的机会。每个人都带来了他们最喜欢的音乐,让其他人欣赏。Phil有很多现代古典音乐,Pigpen有很多蓝调音乐;我和杰里一样,到处都是。我记得比利(克罗伊兹曼)很喜欢雷·查尔斯。与此同时,我们都在听收音机,解构我们听到的东西。 We just had no idea what we were up to, every possible direction was a possible direction. The world was full of endless possibilities.

鲍勃·威尔是“感恩而死”乐队的歌手和节奏吉他手。他从16岁开始和杰里·加西亚一起演奏音乐,一直持续到1995年加西亚去世。

大卫Grisman:

我是在1964年夏天在宾夕法尼亚州西格罗夫一个叫日落公园的地方认识杰瑞的,那里每个星期天都有蓝草音乐。我们都是去看比尔·门罗和他的蓝草男孩。我当时在纽约大学读书,住在纽约,杰里正在全国各地旅行,听蓝草音乐。我们在停车场玩了一些,这是那里的一种传统,我想这就是开始。

我对某种类型的音乐感兴趣,和我一起玩的人也是如此。我们都对传统的美国民间音乐、老式音乐、蓝调、蓝草音乐和一点点爵士乐感兴趣。我们会遇到所有这些志趣相投的人,在每个城市地区都有他们的团体——在费城、剑桥、纽约、芝加哥、洛杉矶、伯克利、湾区都有民间团体。我们都很喜欢美国民间音乐选集这是一套六张LP的唱片,由哈里·史密斯(Harry Smith)在60年代初由Folkways Records发行。那是一堆在20年代和30年代初制作的78s私售唱片。

1969年,我去旧金山旅行。当时我和吉他手彼得·罗文(Peter Rowan)组成了一支叫“地球歌剧”(Earth Opera)的乐队

我们刚刚演出了最后一场演出。有人说感恩而死乐队要和杰弗逊飞机队打垒球,所以我们就开车去了。杰瑞说:“嘿,我们正在制作一张专辑,我想请你在上面弹一些曼陀林。”所以我就去做了配音美国丽人。

我一直住在纽约,我被枪和刀缠住了,我想搬家,所以理查德·洛伦和我决定搬到加利福尼亚去。我们在斯廷森海滩租了一所房子,不到一年,杰里和彼得·罗文就搬到了斯廷森海滩。有一天,我带罗文去见杰瑞,我们就开始演奏蓝草音乐。杰瑞说:“嘿,我可以帮我们弄到一些演出,我们应该组成一个乐队。”他在旧金山的很多俱乐部都有演出,他们都很熟悉。这就是Old和In the Way的开始。

1975年,我开发了这个项目,它有自己的曲目,我和这两个孩子Darol Anger和Todd Phillips一起玩,还有一个叫Joe carroll的贝斯手,他就像一个老花花公子。我住在塔玛派斯山的山坡上,(有一天)我开车进城去买冰淇淋的时候,碰到了杰瑞。我说:“嘿,你想来演奏一些曲子吗?”这些家伙现在就在我家。”所以他跟着我回到那里,我们做了一些即兴表演,然后我离开去机场接[吉他手]托尼·赖斯。那是13年来我最后一次和杰瑞打球。

他和我在做不同的事情,但这也进入了一个空间,比如,感恩而死乐队从来没有付钱给我。他们从来没给过我钱美国丽人直到我找到了一位经理,碰巧提到了这一点。我是说,我真的不在乎,我就像个嬉皮士。还有杰瑞,他会给我毒品——他会给我大麻。他会在我家停一下,把四分之一磅的大麻扔在我床上。但这就是他们的方式。除此之外,他们有点像海盗,感恩而死乐队。我不是说这是杰里个人所为,但是,你知道,他的车门里塞了一些支票,他从来没有兑现过。我一直听人说又老又碍事是有史以来最畅销的蓝草唱片,但我一分钱都没拿到。我什么都没说,但我们就不再交流了。十三年后的1988年,皮特·西尔斯正在制作一张专辑,我们俩同时在录音室里。杰瑞走了进来,他很友好,我也很友好。我们坐下来谈了很长时间。

在那之后,感恩而死乐队成立了雷克斯基金会,每年他们都会给那些对音乐做出贡献的人一笔捐款。我突然打开邮箱,发现里面有一张一万美元的支票。我发现是杰瑞鼓动的,所以我打电话给他表示感谢,他说:“我们应该聚在一起演奏一些音乐。”所以我邀请他过来,他说:“我们应该做一张唱片,这样我们就有理由聚在一起了。”我刚刚建了一个录音室,开始了我的唱片公司Acoustic Disc,所以他说,“太好了,我们就做(后来的)。加西亚/ Grisman那就给你吧。”

当我得知杰里的死讯时,已经是凌晨了。就像一吨重的砖头击中了我。这根本不是我想听到的。前一天晚上,(经常与加西亚合作的管风琴手)梅尔·桑德斯(Merl Saunders)来听我的演出,他对我说:“我很担心杰里。”在他说这句话之前,我什么都没想过,但这让我很担心。这是预言性的。

在那之前大约两周,我们做了一次我相信是杰瑞最后一次治疗。我有一段时间没有他的消息了,然后,他突然打电话给我,说:“我有一个为鲍勃·迪伦做的项目,一张由很多人演唱吉米·罗杰斯歌曲的唱片。”就是这样。

我们录了《蓝色约德尔第九曲》,就这样了。杰里走了,说:“你能把这个吃完吗?意思是我能不能生产出来,两个星期后他就死了。在治疗过程中我不知道的是,第二天他就住进了贝蒂·福特诊所。但他离开了那里,我再也没有听到他的消息。这是一个很大的打击。一个巨大的损失。(贝斯手)约翰·卡恩和我正在完成这首歌,它有点像新奥尔良葬礼的节奏,所以我们决定在里面放一个小调号角的介绍。我们把它变成了一首挽歌把它变成了一首颂词。

曼陀林演奏家大卫·格里斯曼是大卫·格里斯曼五重奏、唱片公司Acoustic Disc和无数其他项目的创始人。

米奇哈特:

我第一次见到杰瑞是在海特街的直剧院。在门口买张票,你的门票就能得到一点迷幻药。因为那时候,LSD是合法的。当时Grateful Dead乐队正在演出,鼓手比尔·克罗伊兹曼(Bill Kreutzmann)邀请了我。第二组的时候我坐在现场,我们去了一个非常独特的地方。就像注射了这种不可思议的生命精华。你知道,这是一种顿悟。就像我们说的,这是一种高级音阶。这是一个感动每个人的灵魂,即使每个人都在服用迷幻药。

我们和其他狼群一样。你有自己的角色,但在那个时候,这些角色并没有被很好地定义。你必须把精神投入其中,只是玩!我们总是有糟糕的开始,糟糕的结局,伟大的内心。这就是我们的全部,这段旅程。它不一定是为了娱乐,但也可以是。你可以跟着它跳舞!但我们是做运输生意的。

最终发生的事情是,在我们的实验中,我们走到了尽头。每个人都渴望一首更简单的歌。然后猎人!(作词人)罗伯特·亨特写了这些惊人的打油诗。所以亨特和杰里开始写严肃的歌,我们也写了美国丽人和工人已经死了和Aoxomoxoa。乐队学会了唱歌。[斯蒂芬]斯蒂尔斯和我住了一段时间,[大卫]克罗斯比搬到了附近,他们一直在唱歌。杰瑞(Jerry)、鲍勃(Weir)和菲尔(Lesh)听到了他们的声音,说:“我们希望能够做到这一点。”

这支乐队是这种美式音乐的绝妙变种。以非洲为基础的音乐,但它有很多阿巴拉契亚和很多美国音乐,你可以看到它在不同的方向上发生变异,然后变得非常响亮。这是一个完全不同的维度——我们对体积的共同热爱。现在它变成了一个神经学的东西,因为我们有了这些了不起的声音系统,我们开发了这些传递系统,所有这些非常特殊的方式来接收声音并将它通过山谷或体育场传递出去。那是我们力量的很大一部分,但它几乎要了我们的命。我们在为公共广播公司演奏。我们被那声音迷住了。但约翰·迈耶没有使用零碎的音响系统,而是想出了这个很棒的系统,使我们免于破坏我们最爱的东西。

我记得它的结尾。我们坐在会议上说:“我们该怎么办?!”杰瑞画了一条正在吃尾巴的蛇。他说:“这就是我们。我们在吃自己。”一切都解决了,但技术部分太失控了因为如果我们不去做,谁来做呢?我们现在就需要!我们想让菲尔的贝斯在你的裤腿上轰鸣,我们的钹应该在你的第三只眼睛里跳舞。我们是按磅,按吨来传递声音的。每吨声音都有很多声音! And also we gave you reverb, no extra charge.

从1967年到1971年,米奇·哈特是感恩而死乐队的两名鼓手之一,然后从1974年到1995年再次出现。

理查德•罗兰:

在我被“感恩而死”聘请为他们的经纪人并最终成为他们的经理之前,杰瑞和我在米尔谷共用一间办公室,在那里我们处理他所有的事务,而不仅仅是与“感恩而死”有关的事情。作为一个乐队,感恩而死在圣拉斐尔有一个独立的办公室。每天早上9点,杰瑞都会走进我们的办公室,把公文包放在桌子上,抓起一大杯咖啡,拉过一把椅子,写几句话,然后开始胡扯。我们会花一个上午的时间聊天,也许看电影或其他什么——两个朋友一起出去玩。这是每天都会发生的事情,我很期待。我认为我是世界上最幸运的人之一,因为我们在一起的时间。这十年对我来说是一段很棒的经历,虽然我真的很喜欢乐队里的其他成员,但如果没有杰瑞,我不知道我是否能忍受这么长时间的快节奏生活。

亡灵乐队不仅仅是一支乐队。他们就像一个社会单位,某种程度上是一个社会学实验。他们不是一个公社,但他们是一个社区——一个被锁在其他小家庭里的家庭,比如kesey和Pranksters。“亡灵”给每个人发工资,付给他们的钱多得惊人。船员的薪水是其他船员的三倍,四倍甚至五倍。当然,还有死头乐队。他们太棒了!作为嬉皮士,他们通常名声不好,但他们精神自由,非常忠诚。他们是幸存者。

1974年乐队休整期间,我去了埃及。我发现阿拉伯人在某种程度上有点像嬉皮士。他们兴奋起来,放松下来,时间似乎不重要了。在那里呆了大约一个星期后,我骑着骆驼绕着金字塔和狮身人面像转了一圈,突然我向左边望去,看到了一个舞台。这一切都打击了我。我脑子里灵光一闪,我想,天哪,你知道,乐队应该在这里演出!

我去找杰瑞,告诉他我刚从埃及回来,对于“亡灵”乐队有可能在这个剧院演出感到非常兴奋。他说:“那太棒了!”乐队指派菲尔·莱什和艾伦·特里斯特和我一起去做探星工作——打基础,组织活动。我们去了华盛顿特区,在国务院会见了美国驻埃及大使。我们飞往开罗,会见了美国驻埃及大使。他为我们安排了当地的联络人,我们会见了埃及总统安万博manbext官网登录瓦尔·萨达特的秘书和秘密警察的负责人。在我们的下一次旅行中,我们签了一份合同,将于1978年9月14日、15日和16日在大金字塔前的狮身人面像剧院演出三天。

这个剧院能容纳2500人。观众中有一半是乘坐包机从美国飞来的“死头乐队”成员,其余的是埃及政要和开罗当地高中的孩子们。音乐会是一种非凡的现象——第三天晚上月亮正处于月全食中,而我们正好赶上戴维营和平协议。这种协同作用是非常强大的。

我们的想法是把它做成一张唱片——发行一套三张专辑,然后我们就能拿回我们的钱。但乐队对演出并不满意,音乐总是第一位的。所以他们拒绝发行,我们留下了50万美元的债务。我们租了“谁人”的音响系统,把它运到伦敦,在热那亚装上一艘船,在亚历山大取走,然后我们租了亚历山大港唯一的一辆半挂车,把它运到金字塔遗址。哇哦。

我第一次去埃及时,在尼罗河上游结识了一个船夫,他对我说:“演出结束后,你为什么不下来在尼罗河上待几天呢?”这就是我们所做的。有Bobby Weir, Donna和Keith Godchaux, Garcia乐队的贝斯手John Kahn, Jerry, Mountain Girl和其他一些人。我们十四个人沿着尼罗河漂流了四五天,这是一个完美的放松方式,也是一个从内部人士的角度看埃及的方式。米奇[哈特]和另一组人在一个小村庄里寻找打鼓的经验。

杰瑞是感恩而死乐队的非领唱。他总是说:“有一次我嗑药了,看着一个人讲话,突然想起了希特勒。我意识到我永远不会真正想在舞台上表达我的观点。我知道它的力量,我不想告诉人们该怎么做。”他非常聪明,有一颗非常宽广的心。我认为可以说他在《死亡》家族中受到所有人的尊敬。我们都依赖他来做决定,我认为这个责任对他来说非常困难,有时甚至是一种负担。对他来说,拒绝别人是很难的,如果他说:“好啊,伙计,我们去做吧”,那么每个人都想去做。他的魅力和热情极富感染力。

在我看来,杰瑞是摇滚界的佛;他在很多方面都很聪明,但像每个人一样,他也有自己的恶魔。他有一个非常上瘾的性格,无论是对食物、音乐还是毒品,这是他必须不断处理的一部分。这种苛刻的生活方式也加剧了这一问题。正如许多艺术家会告诉你的那样,在旅行的压力下,你很容易屈服于任何可以帮助你放松和放松的诱惑。你需要“感觉良好博士”,因为你过着一种不正常的生活,而糖果的诱惑是无法否认的。所以当杰里吃了让他感觉良好的东西,他就会吃更多。你需要从A点到达B点,而你只睡了三个小时,所以在这种情况下你知道该吃什么。所以这基本上被滥用了。很多乐队都遇到过这种情况。 It went from relaxed dope smokers to hard edged…I don’t know what I’d say, but it changed the personalities.

这是在70年代早期引入的,我不是特别指感恩而死乐队。我说的是所有湾区的团体,总的来说,因为那里有好东西。从1970年开始,到现在的1978、1979年,很多人行动迅速,睡眠不足,有很多截止日期,你做得有点过头了。这对你的神经有什么影响?你的神经末梢磨损了。你睡不着。你前卫。猜猜那香脂是什么?所以香脂进来了,它是怎么进来的?它来自苏菲派。 Because it didn’t come in as china white, it didn’t come in as white powder. It came in as a hash look-alike. And so it was, “Hey man you gotta try this stuff, it’s mellow, you just smoke it, it’s like Persian hash.” So it had an innocuous name, it wasn’t an injection, and it wasn’t like a hardcore jazz introduction. It probably came in a lot different to Ray Charles then it came in to this scene. So we were like, “Wow, this is incredible,” and I’m there with them too, like, “Wow.” It takes the frayed edges off, and that’s fine for a while—for a while. The rest is history. I don’t have to tell you how heavy the monkey on the back becomes. It goes from being the panacea to the thing you can’t control, and it takes over. It allows the demons in you to express themselves.

它在一段时间内并没有对音乐产生很大的影响——只有在身体疲惫的时候才会对演奏产生影响。1978年的杰瑞和1985年的杰瑞有很大的不同,但在那之前我就不再管理乐队了。1981年我辞职了。杰里在那时候变得非常隐居,正因为如此,我觉得我可悲地失去了我的朋友。我想很多人都有这种感觉。我很努力地想让他戒掉,其他乐队成员也这么做了,但这是一种潜在的瘾。

无论如何,我失去了那个会出现在办公室、一起闲逛、谈论我们读过的书、看过的电影、想去的地方的杰瑞。当我失去他的时候,我失去了和乐队的一切。我真的不能再呆在那里了。所以我在1981年递交了辞呈,说:“我要走我的路。”我从音乐舞台上消失了,就这样,你已经听到结尾了。

理查德·洛伦从1970年开始管理杰里·加西亚的独唱生涯。最终,他成为了感恩而死乐队的经纪人,然后成为了乐队的经理,直到1981年。

希利丹:

1966年,我住在马林的一艘船屋上,船屋旁边就是水银信使服务公司。他们在菲尔莫尔演出,开场乐队是感恩而死乐队。在拍摄过程中,有一件设备坏了——我想应该是Phil [Lesh]的贝斯音箱——所以这是其中一件“房子里有医生吗?”之类的事情。所以我上了台,操了几下,然后就成功了。演出结束时,杰里感谢我的帮助;我对这个声音发表了一些评论,他立即邀请我参与进来。我开始去看他们的排练,几周后又有一场演出。有人给了我一堆大麻,我把它卖掉了,我去了湾区的两家可靠的租赁公司,把我能找到的东西都租了下来。我把它变成了一个巨大的音响系统,它取得了巨大的成功。

感恩而死乐队有勇气支持那些试图成为行业前沿的人。过去混音设备是放在舞台的一边的,你不可能站在舞台的一边就能听到观众的声音。所以我决定站在观众中间。这些都是最赚钱的座位。我之所以能成功,是因为杰瑞·加西亚说:“如果希利不能在他想混的地方混,那我就不玩了。”

从1966年到1994年,丹·希利负责处理感恩而死乐队的声音。

玛丽莎·纳德勒:

感恩而死乐队是我第一次接触迷幻音乐领域,除了小时候跟着父母去看Jethro Tull/Procol Harum的演唱会。我是90年代在波士顿郊区长大的,你真的需要寻找能改变思维的音乐。我有个哥哥,在我小的时候,他在一个叫“草莓山”的果酱乐队里,他把我带进了“死亡乐队”。杰里在一次砍木头的事故中失去了一根手指,但他仍然坚持拥有我所能想到的最具创造力和辨识度的右手技巧,这也是非常鼓舞人心的。每当有人批评我弹的是Takamine而不是Martin时,我总是说:“Jerry Garcia弹的是Takamine……所以....”。

玛丽莎·纳德勒是一名歌手兼吉他手。

艾萨克·布洛克:

多年来,我很自然地对“死亡乐队”感到反感,因为他们是那种人。我记得当感恩而死乐队在西雅图演出的时候,我不得不走到演出的地方,那里有成堆的垃圾,你可以想象这是一群政治思想嬉皮士的花言巧语。所以这没有帮助。

如果我们谈论杰瑞·加西亚,我最喜欢的专辑之一是他和大卫·格里斯曼合作的那张专辑,阴暗的树林。我真的很喜欢那种旧时代的感觉。这实际上有点令人毛骨悚然。有首歌是关于用一个死去的女孩的头发做小提琴弓的。太他妈黑了。还有一首《瓶中威士忌》听起来就像一首酒吧老歌讲的是被逮捕然后他妈越狱?随着时间的推移,我渐渐明白了一个事实:你不能因为一个乐队的粉丝而责怪它。

Isaac Brock是Modest Mouse乐队的主唱和吉他手。

地质学家:

我大约14岁的时候搬到了巴尔的摩,我遇到的第一个人是来自Animal Collective的Dave (Portner,又名Avey Tare)。我穿着感恩而死的t恤,有人介绍我们说,“哦,你们应该是朋友。”有个家伙在自助餐厅收银,还教幼儿园的孩子们音乐。他是Deadhead的铁杆粉丝,看到我们穿着我们的t恤,最后他说:“我有很多磁带——如果你给我带空白磁带,告诉我你喜欢什么歌,喜欢哪个时代,我就给你做一些磁带。”我基本上就是这样了解60年代到90年代的一切。

Dead乐队是我的常客,我至少每隔几周听一次。但在我最初的迷恋之后,有一段时间一直持续到我15岁,那是我和戴夫发现路面的时候。我们觉得很有趣的是,你总是听到很多独立摇滚的孩子贬低那些听Dead或Phish的孩子,而路面上有一个非常强烈的社区,感觉就像Dead的社区。那是互联网刚刚兴起的时候,人们会在网上交易现场直播的Pavement录像带。人行道会穿过小镇,我们会尽可能多地去看一系列的演出。

在大学里,当我们开始更认真地做《Animal Collective》时,我们都回到了《the Dead》。我认为我们不播放一首歌、一首歌、一首歌,并在它们之间停下来——保持我们的音乐连续——的整个想法绝对来自于亡灵,至少在精神上是这样。所以这与我们对电子音乐和DJ音乐的热爱混合在一起。我们从来没有有意识地谈论过这个问题,但后来我们意识到,我们采用了Dead乐队提出的这个想法,并更像dj一样处理它,就像交叉褪色的歌曲一样。

还有停车场。我试着对Animal Collective的粉丝们说这句话。在独立世界或其他地方,有很多自命和排斥的态度,比如,“这个乐队和这个音乐是我的,我没有兴趣让其他人成为其中的一部分。”我从来没做过这个。在Dead乐队的演唱会上,这些老嬉皮士会说:“哦,这是你第一次演出吗?”欢迎来到这个聚会!祝贺你,太棒了!”有一天,我希望Animal Collective的演出感觉就像Grateful Dead演出的停车场,只是一种压倒性的乐趣和社区感。

Brian Weitz,又名地质学家,在Animal Collective乐队负责电子设备。

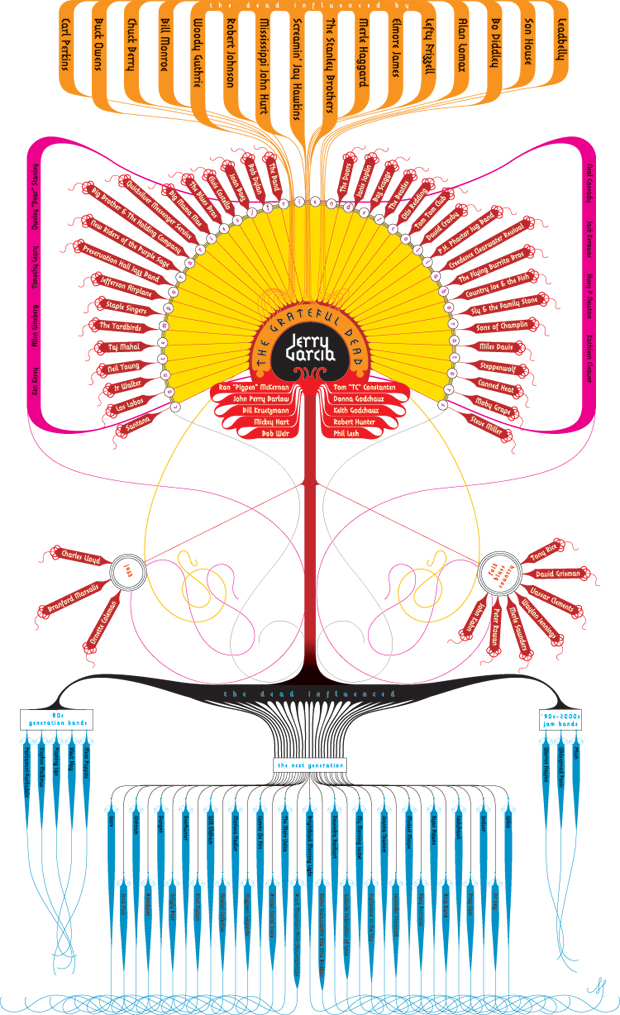

点击放大。

Curt柯克伍德:

肉偶乐队喜欢朋克摇滚,但我们喜欢感恩而死乐队。我们不想听起来像Dead乐队,但我们确实想在人们嗑药的派对上演奏。我以前经常去看他们。我觉得他们很幸运,可以做自己想做的事。我们认为朋克摇滚是新的迷幻。在我们开始演出之前,我们真的很理想主义。

从小到大,我不知道有谁喜欢它们。我在图森遇到了一些来自长岛的人,他们非常喜欢他们,他们说:“你应该看看这张唱片,[Aoxomoxoa)。”我当时想,这真的很有趣。这是罕见的哑巴,流口水到一个桶的音乐。他们好像是在倒着、从里到外演奏,试图唤起巴甫洛夫的流口水元素。

很多时候,当我去看他们的时候,我会有点恼火。有时可能会有一群奇怪的人,尤其是后来。他们是在兄弟会的圈子里壮大起来的,在80年代开始壮大。以前,在凤凰城,可能会有大约5000人参加感恩而死的演出,你从来没有见过这些生病的人。你都不知道他们住在凤凰城。

“爱之夏”的时候我就在海特-阿什伯里。我妈妈带我去的,因为我想去看嬉皮士。那时我还很小,大概六、七、八岁吧。我父母有赛马,在不同的季节我们会去不同的赛马场。嬉皮士在我看来就像刚从《魔戒》但那是当时你能听到的最接近朋克摇滚的音乐。我从来不认为朋克摇滚很酷,因为它很激进。我以为它应该是淘气的,只是恶作剧。我的意思是,罪犯好斗、暴力、坏。桑地诺主义者和战士反叛者,他们是社会变革者。我从来不觉得铁娘子有攻击性,我觉得沉重很有趣。我以为《黑旗》完全是迷幻的。这完全取决于你服用的是什么药物。对于加西亚,每当我读到他的采访时,他总是很愤世嫉俗。他说了些滑稽的话。 He said the only palpable thing he ever came across was drugs. He was clearly not too impressed with mortality on an open level, which I thought was funny. It provided a human element to a lot of stuff that punk rock is. It’s folk music. What the Grateful Dead were doing, it was like, This is pagan ritual. You know like, Let’s drum up the devil and other spirits and whatnot.

柯特·柯克伍德(Curt Kirkwood)是Meat Puppets乐队的主唱兼吉他手,该乐队成立于1980年,是一支充满远见的朋克-迷幻-乡村乐队。

Ornette科尔曼:

我第一次见到杰瑞·加西亚是在旧金山。我们开始喜欢和对方一起玩,这种关系不断发展,直到他们的创造力达到了完全自由的程度,他们经常打电话给我说,“我们想让你过来演奏一些。”大部分都是非正式的——只是友谊和音乐。他们的乐队对我来说就像一个节奏组,因为他们没有任何号角,他们更多的是吉他而不是鼓。所以就像是

用创造性的节奏部分演奏。

杰瑞演奏的更像是民间音乐。民间乐手的声音就像人们虔诚时祈祷的声音。他们演奏的声音不是很大,他们保持在同一个音调上,以不同的方式表达思想。它是有限的,但它很强大。对杰瑞来说,关键不在于琴键或和弦,而在于想法。这就是为什么我被吸引去和他一起玩。他不是从一个键或和弦开始的。他刚开始演奏。

Ornette Coleman是萨克斯管的重量级演奏家之一。

Devendra Banhart:

感恩而死乐队是可靠的乐队。它们的声音和听觉相当于温水。当你服用了动物毒蕈菌或者你吸了很多大麻或者一些精神药物或者一些工具来进入一种你可能熟悉,也可能不熟悉的状态,但是在你典型的,清醒的,有意识的状态之外,你需要什么?任何参差不齐的东西,任何明确的东西,都可能是危险的。它可能会让你陷入一场糟糕的旅行。例如,亡灵乐队(在《雨之盒》中)唱到,从任何一扇窗户往外看/任何一个早晨,任何一个晚上,任何一天/也许阳光灿烂。也许……很多歌词都是“也许”。他们给你选择。太阳可能会照耀,也可能不会。事情可能是这样,也可能是另一种方式。这才是你想听的。你不希望它是,“这就是它的方式。”他们给了你很多选择,一切都是有可能的。而“可能”的境界才是真正让旅行感到舒适的东西。他们就是那种安慰。突然间,水不会沸腾也不会变得冰冷,而是会保持温暖。

Devendra Banhart是洛杉矶的歌手兼词曲作者。

大卫·伊达尔戈:

那是1986年,我们在圣拉斐尔的新乔治演出,加西亚和梅尔·桑德斯来到了演出现场。这是他在糖尿病昏迷后第一次外出。他站起来玩了起来,玩得很开心。我喝醉了,我模仿了一下杰瑞,我舔了一下,试图模仿他。他轻声笑了一下。那天晚上卡洛斯·桑塔纳也在,我们有一把备用吉他。杰瑞弹了一会儿,然后他会把它交给卡洛斯,由他来弹。他们在果酱里共用一把吉他。

我们和the Dead乐队合作了15场演出,和Garcia乐队合作了几场。我们在泽西岛的巨人体育场休息,(剧组成员)史蒂夫·帕里什把我带到杰里的小隔间。我们谈到了巴克·欧文斯和钢铁吉他手。当我第一次见到他的时候,也许我喝多了,我并不紧张。当我和他说话的时候,我有时会说,这是杰里·加西亚,我有点紧张。

大卫·伊达尔戈(David Hidalgo)是Los Lobos乐队的歌手兼吉他手。

地方长官:

我第一次接触亡灵是在我住在阿拉巴马州的时候。这是你和你的朋友们一起想好的在哪里抽药草,喝那桶酒,对我们来说,总是在树林里拖着它。这些活动的主要组织者之一有一辆贴着Deadhead贴纸的大众小巴士,他会把Dead乐队放进去,然后开始唱歌。他整个身体都会从座位上站起来,我就想,哇,伙计!这家伙打得太狠了!但当我听the Dead时,它真的没有超越Pigpen停止的地方(在72年)。我是猪圈人,你懂我的意思吗?我认为在那段时间里,声音真的很粗糙,很不自然。多一点根,少一点爵士。

另一件事是,死者周围的文化不是嬉皮士文化,而是工人阶级文化。对我来说,嬉皮文化本身并没有活过60年代。但真正持续发展的是对自由的追求和对我们聚会方式的重新利用,而《亡灵》以一种其他人无法做到的方式提供了这一点。工薪阶层的人做不起其他人做的事情,所以当Dead来到你的城镇时,你甚至不需要工作,你甚至不需要足够的钱买一张票。你会被欢迎进入停车场,可能会有一段美好的时光。他们的巴士上挂着发电机,乐队在停车场里演奏。现在美国的工人阶级要到哪里去团结起来重新找回那种文化呢?在商场?

我都不知道。

当我在95年第一次搬到加州洪堡县时,菲什附近的停车场正在逐渐消失,很多人出现在这里,他们出售自己的手工艺品,去公园,做食物,打鼓。这种情况在某种程度上仍然存在,但这些人有自己的语言,我认为这种语言已经不复存在了。我认为这是一种耻辱。当我在那里的时候,我不仅可以听到两个社区广播电台的音乐,还可以听到充满激情的对话。我经常听到的一个问题是:“你的宗教信仰是什么?”“我的信仰是感恩而死乐队。”

想想这个乐队作为一个公共论坛的持久性,它为人们提供了一个聚集的地方。我不知道是否有人能够以纯粹的和纯粹的非法氛围来重复这一点。几周前,我们在丹佛的演出场地外抽着大麻,我不禁注意到我们圈子里的每个人都在回头看。

Nabob和他的队友Rabob一起在Brightblack Morning Light乐队演奏吉他和唱歌。

布拉德福德考克斯:

我在雅典长大,感恩而死乐队是非常资产阶级的乐队。是兄弟会的男生和女生联谊会的女生。我喜欢雷蒙斯乐队和朋克摇滚。后来,当学校里所有的孩子都为Phish而抓狂时,我却为Stereolab和Sonic Youth而抓狂。但如果你仔细想想,所有这些乐队都来自同一个地方。到了我的一个朋友强迫我听的地步美国丽人。我是一个如饥似渴的研究者和交叉参考者,我找到了一些书,上面说《死者》会引用斯托克豪森。鼓手米奇·哈特(Mickey Hart)总是引用非洲打击乐的东西,我在高中时非常喜欢这种音乐。所以我开始发现,把感恩而死乐队和我喜欢的这些乐队联系起来并不难。

我出生于1982年。我并没有天生的能力去理解“感恩而死”乐队的音乐背景,以及它是多么的不可思议。因为我从小就认为Sonic Youth是经典摇滚。地下丝绒也是一样。那些乐队有很吵的东西,但我成长的环境里吵的东西是被驯化的。所以《亡者》的背景有点难以理解。事实是,他们试图做的事情和我们正在做的是一样的。他们想让你冷静下来。他们想要创造脑操记录。

布拉德福德·考克斯是亚特兰大鹿猎人乐队的吉他手和主唱。

克莱夫•戴维斯:

我第一次和感恩而死乐队在一起是在我担任哥伦比亚唱片公司总裁的时候。他们要离开华纳兄弟,看看还有什么选择。他们对唱片销量和门票销量之间的差异感到沮丧,他们打算建立自己的分销系统,真正进入社区,在“好幽默”冰淇淋车上卖专辑。他们还关心唱片的黑胶的纯度。我告诉他们,我认为他们做事太天真了,他们冒着信用问题的风险,他们没有考虑到厂牌为他们做的推广和营销。他们最终成立了自己的公司,并尝试自己的想法。

在我创办Arista两三年后,我接到了(他们的律师)哈尔·肯特(Hal Kent)的电话。乐队正在寻找一个厂牌。他说我是唯一一个对他们直言不讳的人,这给他们留下了深刻的印象。得到杰瑞和乐队的支持意义重大。他们本可以问,“谁在你的名单上?”但相反,他们个人对我有信心,这对一家全新的公司来说意义重大。

除了询问他们是否愿意与外部制作人合作一两次之外,我将创意想法留给了他们。我会解释说,如果他们幸运地找到了一首单曲,就会对销量产生巨大影响。我说:“你可以喜欢或不喜欢,但如果你想卖更多的唱片,那就是你需要的。”当我们推出热门剧集《灰色触碰》(Touch of Grey)时,他们非常高兴。在白金颁奖典礼上,他们非常非常高兴。

克莱夫·戴维斯创立了阿里斯塔唱片公司,发行了感恩而死乐队从1977年的《水龟站》开始的唱片。2000年,戴维斯创立了J唱片公司。他目前也是RCA和BMG北美的总裁。

达菲Dreidiger:

我记得高中社会研究或历史课上坐在我旁边的一个嬉皮女孩。她身上总是散发着篝火、广藿香和大麻的臭味,她九年级就退学了,跟着亡灵到处跑。我在高中的时候非常反对嬉皮。我喜欢朋克和独立摇滚。当我19、20岁的时候,我和一个女孩约会,她的室友是一个古怪的嬉皮狂欢者。我记得她把美国丽人当我们一边抽大麻一边想,“天哪,这是感恩而死乐队?”这真的很不错。”她把CD给了我,或者我第二天出去买,然后基本上从那里我得到了所有的专辑。

对人们来说,杰瑞·加西亚就像一个卡通人物,尤其是死头乐队。他是一个真正的男人,他是一个黑暗的家伙。我认为人们应该更加尊重他。不管你喜欢还是讨厌它,他们是唯一一支做到了他们所做的事情的乐队。温蒂·威尔写了这本书,在圣灵里那是她与杰里·加西亚在坟墓外进行通灵对话。都是嬉皮士的精神,像崇拜死头乐队的神一样崇拜杰瑞。那太蠢了,因为他只是个普通人,而且是个很棒的吉他手。他有一副好嗓子。

Duffy Driediger是Ladyhawk乐队的主唱和节奏吉他手。

克雷格·芬恩:

我在明尼阿波利斯郊区长大,聚会和抽大麻之类的事情无处不在。就这两点而言,至少在我成长于80年代后期的时候,亡灵乐队是我人生经历的重要组成部分。通过潜移默化,你知道10到15首死亡乐队的歌,即使你不在乎。即使你真的不喜欢它们,你也知道《山上的火》、《魔鬼之友》和《卡车司机》。随着年龄的增长,就像大多数经典摇滚一样,“死亡乐队”成为了我重新审视和享受的东西。我认为真正令人兴奋的是,在对朋克摇滚和独立摇滚感到厌倦之后,他们只带着一个松散的计划去了那里。与大多数试图尽可能地重现唱片的乐队相比,这真的是一种勇敢。当我现在听他们的时候,我意识到他们的想法是,为了在某些晚上表现出色,你必须在其他晚上表现糟糕。我觉得这真的很酷。

克雷格·芬恩是Hold Steady乐队的主唱和节奏吉他手。

Reine菲斯克:

我第一次听到《亡灵》是在看安东尼奥尼的电影时扎布里斯基角》《暗星》(Dark Star)就在里面——这是一张史诗级的唱片。有了the Dead,你可以在任何地方听到美国根音乐,他们的干扰也很特别,但这是他的吉他演奏,真的。这就是问题所在。这对他来说永远都是没完没了的。让我印象深刻的是他对待电吉他的方式就像对待原声吉他一样。他用吉他本体的声学效果来敲击琴弦。如果你用力敲击琴弦,吉他就会唱歌,你知道吗?所以这是一个非常充满活力的声音,他对旋律的感觉是惊人的——他就像一个吉普赛吉他手。他在某种程度上就像一个墨西哥吉普赛吉他手。

Reine Fiske是瑞典摇滚乐队Dungen的吉他手。

比尔Kreutzmann:

加西亚当时在帕洛阿尔托大学大道上的一家名为Tangent的俱乐部演出。我会自己去那里。他有一个陶罐乐队——麦克雷妈妈上城陶罐锦标赛——他在里面弹班卓琴。Bob Weir在弹吉他,Pigpen在弹浴缸贝斯,我想Robert Hunter也在弹什么,可能是吉他。我坐在观众席上,我说,天哪,我愿意跟着这个人去任何地方。不久之后,我接到一个电话,是他或鲍比打来的,他们说:“你想打鼓吗?我们要改用电动汽车了。”我一直喜欢摇滚乐,但对那些人来说,这是一个转变。那是在迪伦改头换面之后。我在帕洛阿尔托当鼓手。 I just played with every band that I could get my hands on—when you first start you say yes to everything.

早期,在它变得不可能之前,[加西亚]会帮助那些对迷幻药上瘾的人。他会坐下来,花时间和他们交谈。然后就变成了,天哪,一天中没有足够的时间来做这件事。他的名声可能就是从这里开始的,他是一位导师或父亲之类的人物。他是一个非常温柔,整洁的人。他有一双充满爱意的眼睛。他看着你,你只会感受到爱。

我搬到这里(夏威夷)的原因是他和我有一个约定,当乐队停止演奏时——当不再有感恩而死乐队时——我们都会在这里买地方。我只是遵守了诺言。他离开后的乐队,和其他乐队一样,都不一样了。伟大的球员,但他们从来没有像他那样演唱歌曲。

我住在门多西诺的时候,我女朋友打电话说他死了,我疯了。我惊呆了。我知道他想在贝蒂·福特中心戒毒,他回来后发生了一些事。当你对你的身体做这样的事情时,你所有的器官都会变弱。他的身体准备好了,该死的。他还踢过几次。有一次我们在帕洛阿尔托附近的海岸圆形剧场演出时,他踢了一脚,他真的很兴奋,就像剃刀刀片在你的脊椎骨上。他打得太棒了。他俯身说:“比利,我好紧张。”我就说"你他妈是在装傻,闭嘴" I was hoping he would stay like that, but unfortunately that drug pulls too strong.

我想如果他再次戒毒,他可能会停止在感恩而死乐队演奏,因为我认为他最后并不喜欢感恩而死乐队。这是我的真实感受。我觉得他这么做是为了钱,我不再觉得他这么做是为了好玩,我觉得我们任何人都不是。我觉得在乐队的最后五年有点浪费。你不可能在一个盒子里捕捉到魔力,即使乐队的任何成员都没有吸毒问题,每个人都很完美。艺术的叶子。缪斯会把能量释放出来。我的感觉是他总是要和另一支乐队一起演奏。

比尔·克罗伊兹曼于1964年加入“感恩而死”乐队,当时乐队的前身是“术士”,他一直是“感恩而死”乐队的成员,直到1995年结束。他还在杰里·加西亚1972年的第一张个人专辑《加西亚》中担任鼓手。